かつて幕府の天領として栄えた『生野銀山』。

そして、生野銀山と現在の姫路港を結んだ、日本初の”産業高速道路”『銀の馬車道』。

時代の香りを今に伝える旧街道沿いで、12/6~12/14にかけて「第2回 かみかわ銀の馬車道まつり」が開催されました。

銀を効率的に運ぶには・・・?

経済産業省の近代化産業遺産にも指定されている『銀の馬車道』が出来たのは、明治9(1876)年。

当時、曲がりくねった道を人足で運んでいた銀の輸送ルートを、高速・効率化することが目的でした。

当初検討された案は3つ。

①市川を整備して船運

②鉄道敷設

③既存の街道を改修して馬車道を建設

造成コストの面で①と②は見送られ、③馬車が選ばれました。

馬車道が出来たことにより、銀の輸送コストが8分の1になったといいますが、利用された期間は、播但線が開通するまでの約20年。意外に短い感じもしますが、日本の産業史に大きな足跡を刻んだことは確かです。

「それなら、最初から鉄道を造れば良かったんじゃ・・・」というのは野暮というものでしょう。

次代の”銀馬車”

2014年6月には、神河町中村・粟賀町地区が県の『歴史的景観形成地区』に指定されたことで、同地区の馬車道街道沿がにわかに脚光を浴びています。

今回の『馬車道まつり』においても、週末は「まちなかギャラリー&手作り市」と題して、空き家にて作品展示。

1番館から5番館に分かれて20近いグループ・個人の作品が公開されました。最終日は、屋台やステージが設けられるお祭りが開催され、『谷間の家さんきら』も、無農薬野菜の田舎豚汁で出店しました。

酒蔵を見学

さて、個人的に今回参加する楽しみのひとつだったのが、年に一度だけ公開される、酒醸造所跡『寫楽』(難波酒販店)。

県の「景観形成重要建造物」に指定されている地域最古級の町屋です。

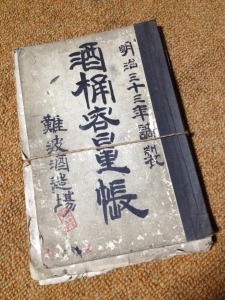

幸いにも現オーナーとお会いでき、酒樽の残量を正確に測るための「空寸(くうすん)」とよばれる計量道具や記録台帳などを解説付きで見せてもらえました。

ちなみに、トップ画像の青い暖簾は、姫路の『棉屋』さんがここでワークショップをして制作されたもの。昨年には、版画家・岩田健三郎さんのワークショップも行われたそうです。

今日の一句

銀山の 息吹残りし 馬車の道

ぎんざんの いぶきのこりし ばしゃのみち

季語:無季

冬。山眠る。銀山が眠る。銀山の眠り。

と、連想&葛藤を重ねた末の無季俳句。

往時の趣きをうっすらとのこしながら、馬車道は静かに佇んでいます。